Por Claudio Pulgar Pinaud [1]

Ciertamente los terremotos en Chile fueron

oportunidades para generar nuevas políticas públicas, nuevas normativas, nueva

institucionalidad y hasta gatilladores de procesos de desarrollo. Debemos

problematizar a partir de una serie de preguntas abiertas ¿Qué ha sucedido con las políticas públicas urbanas y de vivienda antes

y después del 27F, es acaso más de lo mismo? ¿Las catástrofes son naturales o

sociales? ¿Son una oportunidad para quién? ¿Estrategia de shock o emancipación?

Muchos analistas, académicos y periodistas hablaron

después del terremoto y el tsunami de 2010 de “un terremoto después del

terremoto” o del “terremoto social” sobretodo ligado los saqueos que ocurrieron

las horas y días siguientes al desastre. Este discurso hizo que luego de 3 días

las zonas afectadas se militarizaran frente al supuesto caos, reviviendose

imágenes de la dictadura con detenciones y hasta con muertos por la represión

para mantener el orden público.

Un académico chileno a los pocos días del

terremoto se preguntaba: “¿Por qué en

Chile apenas el orden se retira –cuando el brazo armado de la ley deja de

atemorizar- los sectores más pobres se sienten con el legitimo derecho de

saquear y tomar aquello que de otro modo –los legales- no alcanzan?”. Él

mismo respondió: “la sensación de

injusticia y de exclusión altamente extendida entre los pobres –que tantas

veces se ha diagnosticado como “escandalosa desigualdad”- hace que nuestra

sociedad esté pegada con el mismo pegamento que esos edificios nuevos que hoy

se derrumban”(…)”el terremoto ha desnudado al capitalismo chileno mostrando

vergonzosamente sus pies de barro. Ni nuestra mejor propaganda ni la de los

organismos financieros puede esconder que a la hora de repartir entre todos

nuestros beneficios, nos parecemos más a los países africanos que a los del

primer mundo con los que nos gustaría compararnos”.[2]

En este sentido el terremoto dejó al desnudo

un país con fuertes desigualdades, diagnóstico que algunos medios

internacionales hacían ya a los pocos días del desastre con titulares como: “Pese

a la pujanza económica: El terremoto dejó al desnudo la deuda social de Chile”[3]

o “El

terremoto deja al descubierto la profunda brecha social de Chile”[4].

Según el historiador Gabriel Salazar en una entrevista a la revista mexicana

Proceso[5],

las expresiones de violencia que siguieron al terremoto responden a un

“malestar interior en la clase popular”. Según él, en Chile existe

una especie de “volcán social” que se encontraba latente y explotó al

perderse la capacidad de respuesta de las autoridades. “Al igual que en el

pasado, en Chile existe una gran masa social marginada de las pautas modernas de

consumo, frustrada porque no puede acceder a los objetos que la sociedad actual

asume como necesario poseer para ser felices”. Salazar dice que se trata del 68 por ciento

de la fuerza de trabajo chilena, ocupada en empleos precarios, sin contrato

permanente, sin prestaciones sociales y muy mal pagados. Dice además: “esta es

una sociedad neoliberal que tiene una superficie muy bien organizada, con muy

buenos equilibrios financieros, pero donde hay frustraciones de fondo que nadie

se atreve a plantear públicamente”. El historiador continua diciendo que

este terremoto no sólo dejo en evidencia el malestar social, sino que también

puso en evidencia, “el terremoto empresarial”. Alude a los numerosos

edificios nuevos, carreteras mal diseñadas, a la calidad de las construcciones

que son la base del servicio de telecomunicaciones, destruidos por el

terremoto.”Todo eso en Chile es privado el día de hoy. Todo eso es

responsabilidad empresarial. Yo creo que aquí el terremoto empresarial que es

correlativo al terremoto social”.

Como hemos expuesto, y coincidiendo con el

diagnóstico de Salazar, nuestro aporte se ha centrado en relacionar las

vulnerabilidades y la construcción social del riesgo como un resultado de las

politicas neoliberales instaladas en Chile en los últimos 37 años, desde 1975.

Estas vulnerabilidades que se han evidenciado con el terremoto y el tsunami de

2010, ya estaban presentes antes, y muchos las identificaban como el problema

de la desigualdad y la exclusión. Hemos analizado los efectos de éstas

politicas en la ciudad y en los ciudadanos, y como las políticas de

reconstrucción, que siguen la misma lógica, podrían profundizarlas en el

futuro.

El analista internacional Raúl Sohr escribía

una semana después del terremoto diciendo Chile “Tiene un poderoso y bien estructurado Estado centralista, vertical y

con enormes atribuciones. Pero en cambio cuenta con una sociedad civil

extremadamente frágil. El nivel de organización y participación popular en

instancias locales, sindicales, gremiales o barriales, es muy bajo. Y como toda

sociedad con cierto desarrollo, se confía en que las instituciones cumplirán

con su cometido. Si ello no ocurre cunde el pavor y la población, no

acostumbrada a organizarse para enfrentar los problemas, clama al Estado por

ayuda. El modelo político e ideológico imperante ha empujado a la población a

actuar con una perspectiva de acendrado individualismo. Acumular riqueza es la

llave que resuelve los problemas.”[6]

Habría que relativizar esta postura,

indicando que si existían organizaciones antes del terremoto, pero sobretodo,

como hemos analizado en este trabajo, se trata de la emergencia de los

movimientos sociales después del terremoto, y sobretodo su convergencia a nivel

nacional. El analisis que hemos realizado a diferentes escalas de la FENAPO y

del MNRJ, demuestran que son resultado de este proceso. Además debemos entender

esta emergencia, en un contexto de tiempos históricos más largos, los ciclos de

los movimientos sociales, por eso era importante entender a ambos movimientos

actuales, como parte del histórico movimiento de pobladores en Chile. De ahí

nuestra propuesta del doble movimiento telúrico y social, en el entendido del

terremoto como un evento catalizador o movilizador de procesos que ya se venían

desarrollando “subterraneamente”.

La discusión está ahora entonces en las

proyecciones del movimiento social, su impacto en las políticas públicas y en

la política en general del país. En esa línea Barozet (2011)[7]

concluía uno de sus artículos recientes: “el impacto de esas movilizaciones

sobre las instituciones es todavía limitado: los movimientos sociales locales

en Chile, a pesar de su diversidad y su agresividad, no han logrado crear un

impacto siginificativo sobre el sistema político ni sobre las politicas

públicas nacionales o locales, debido a que aún no han sido capaces de poner en práctica nuevas lógicas institucionales y no parecen responder

a una real transformación de la

estructura de oportunidades politicas”. Esta posición es relativa, ya que como

hemos mostrado en este trabajo, si han existido impactos tanto políticos, como

a nivel de la política pública gracias a la acción de los movimientos sociales

estudiados, claro que no son aún definitivos ni estructurales. Vemos en ese

sentido como se abre un nuevo ciclo político, con los movimientos sociales como

protoganistas (llegando a proponer una Asamblea Constituyente). Aquí vemos las

resiliencias de los actores sociales frente al desastre, pero sobretodo las

resistencias de los movimientos sociales frente al neoliberalismo. Por ejemplo,

uno de los principales actores del movimiento estudiantil, la Asamblea Coordinadora

de Estudiantes Secundarios (ACES), en

uno de sus recientes documentos de propuestas titulado “la educación que queremos”[8],

declaran que se oponen al lucro en la educación con el lema “no al terremoto

neoliberal”, coincidiendo con las posturas del movimiento de pobladores, que

han entendido la relación entre reconstrucción y los procesos de acumulación

por desposesión inherentes a las políticas urbanas neoliberales.

Otro factor a considerar son las recientes

convergencias de los diferentes movimientos sociales vigentes, en una reciente

declaración pobladores, estudiantes y trabajadores

organizados declaraban: “nuestras luchas

que pueden parecer dispersas, tienen un mismo origen. El modelo económico,

político y social chileno con su carga de injusticias y sufrimiento. Hasta

ahora la mentira del juego democrático de la concertación y de la derecha había

conseguido contener las enormes ansias de justicia e igualdad del pueblo

chileno. Sin embargo por donde se mire hoy surgen y se articulan organizaciones

que se plantean la lucha directa, en la calle, con la fuerza de la razón como

único camino para doblegar a los que usan el poder para sus intereses privados.”[9]

Esta convergencia la podemos con otra faceta en el nacimiento del partido

político “Igualdad”, nacido desde la base del movimiento de pobladores. Así

como otros actores políticas que comienzan a configurar un nuevo panorama

post-neoliberal.

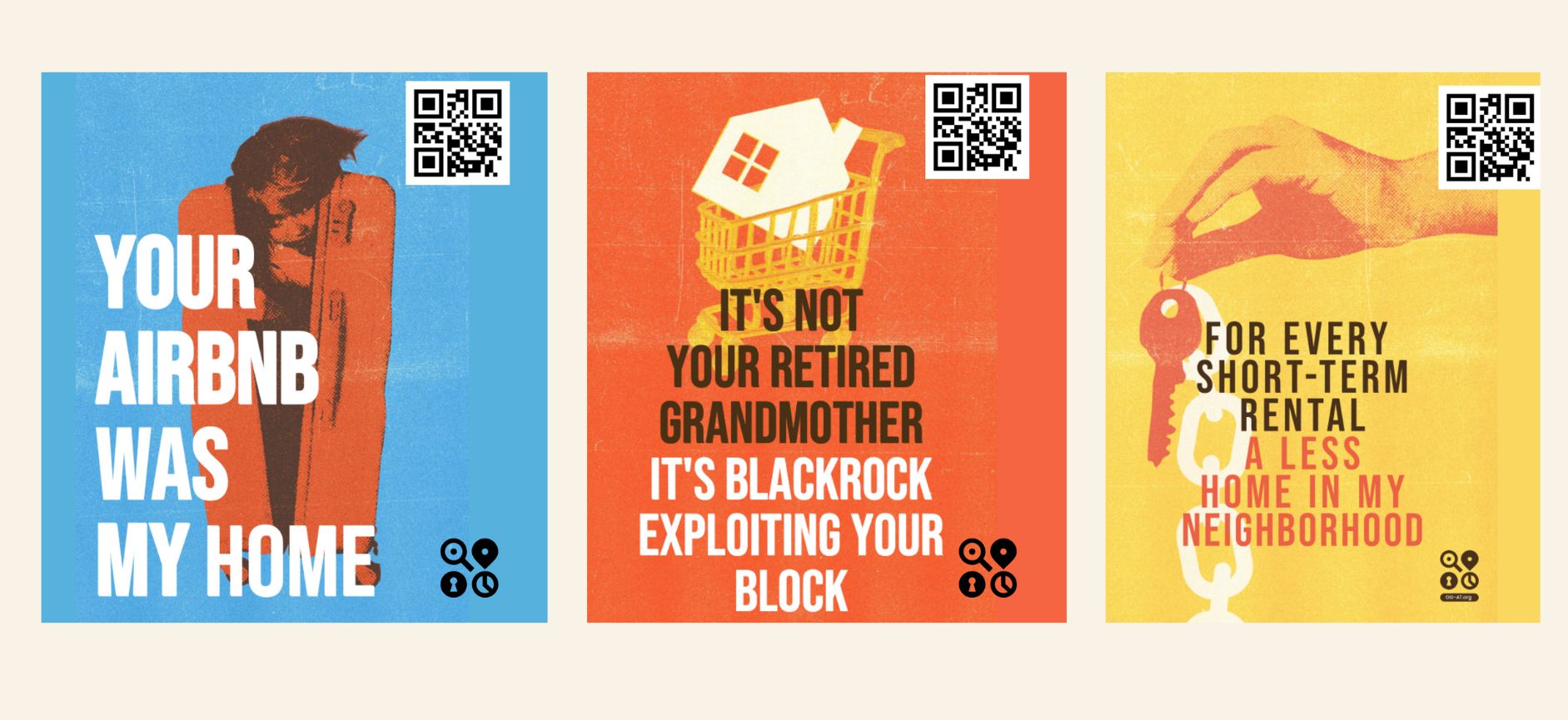

En cuanto a la crisis del modelo urbano y de

la política de vivienda, vemos cómo la agenda de profundización neoliberal

sigue vigente con intentos de expandir el límites urbano de la Región

Metropolitana de Santiago, para beneficiar procesos especulativos. En estos

momentos se discute la nueva politica de desarrollo urbano en el MINVU (a

puertas cerradas), y no hay más información que lo que se ha dicho sobre la

propuesta de creación de un ministerio de las ciudades[10],

el que no tendrá gran impacto sin una transformación de las políticas y de

centralización del país.

En cuanto a

la política de vivienda, vemos como ya no sólo es criticada al interior del

país por sus efectos perversos desde el mundo académico, profesional o desde

los propios movimientos sociales, sino que recientemente en el último informe

de la relatora de ONU por el Derecho Humano a la Vivienda Adecuada, ha tratado

sobre la “financiarización de la producción habitacional[11]”,

poniendo el caso de Chile como paradigma. En el informe, la Relatora Especial

analiza el paradigma imperante de las políticas de vivienda, que se centra en

la financiación como principal medio de fomentar la propiedad de las viviendas.

El informe evalúa la repercusión que estas políticas de financiación tienen en

el derecho a una vivienda adecuada de las personas que viven en la pobreza. La

conclusión de la Relatora es que la plena realización del derecho a una

vivienda adecuada, sin discriminación, no puede promoverse exclusivamente con

mecanismos financieros (subsidiarios), sino que requiere políticas y

intervenciones del Estado en materia de viviendas más integrales y holísticas.

La Relatora pide que se abandone el paradigma de las políticas centradas en la

financialización de las viviendas para adoptar un enfoque de dichas políticas

basado en los derechos humanos[12].

Llegamos entonces a

la discusión sobre las proyecciones y desafíos que se nos presenta este

análisis. Desde el cuadro de la justicia espacial, debemos discutir sobre el

conflicto latente entre el enfoque de la justicia distributiva y de la justicia

procesual. Entendiendo que la distributiva pone el énfasis en los resultados de

la estructura social e institucional que determinan patrones distributivos

injustos, bienes, ingresos, recursos, posición, entre otros. Por otra parte,

como hemos visto en el trabajo, la acción de los movimientos sociales, está en

la senda de la justicia espacial procesual. A través de sus resiliencias y

resistencias van produciendo socialmente y cotidianamente esa ciudad otra, con

procesos de autogestión. Pero a la vez se hacen parte de la política pública

(subvirtiéndola), e ingresan a la

política institucional, jugando en el campo de la justicia distributiva. Es

decir, no descartan ninguno de los dos ámbitos de acción, proyectándose en

ambos. Vemos en este conflicto la dialéctica de la justicia espacial, en el

entendido de que lo social produce lo

espacial, y a la vez lo espacial reproduce lo social.

Para profundizar

la noción de justicia espacial nos parece pertinente discutir a partir de

la propuesta que hacen Gervais-Lambony y Dufaux

(2009) en el siguiente párrafo:

“¿El tratamiento homogéneo de todos los espacios

es la condición de la justicia espacial?,

¿su definición acaso? ¿O la política es sólo una política de reequilibrio de las desigualdades, con formas de discriminación

positiva? ¿O incluso la política “justa” debe ser de no intervención en

los territorios y simplemente acompañar

las dinámicas territoriales ?

Hay que preguntarse si el objetivo último de la justicia espacial todavía

puede establecer estructuras espaciales “justas” sosteniblemente y estables

(territorio equilibrado, armónico

…). ¿O bien se trata de establecer

dispositivos de regulación flexibles capaces de revaluar las acciones, sin

privilegiar la figura espacial a priori,

regulación cuyo objetivo es reducir las injusticias del momento, sin un tipo ideal de territorio

en el equilibrio? Finalmente, ¿la imagen

territorializada de acciones apuntando a la justicia, aún cuando puedan

resultar ilusorias, no es esencial a cualquier acción? Este es el problema del sentido y el fondo de la territorialización de las

políticas públicas”.[13]

Estamos entonces

frente a un doble desafío: primero el de la política pública urbana y de vivienda

después del terremoto de 2010 en Chile. Y segundo, pero relacionado con el primero, el

desafío que presentan las propuestas y las demandas de los movimientos sociales

urbanos en Chile. Hoy vemos que el modelo y paradigma neoliberal

sigue vigente, pero claramente las condiciones han cambiado y desde 2010, con

el terremoto, ha comenzado un nuevo ciclo socio-politico, que seguramente se

verá reflejada en las ciudades en los próximos años.

[1] Arquitecto y

Académico del Instituto de la Vivienda (@inviuchile) de la Universidad

de Chile. Master y Doctor© en Ciencias Sociales del EHESS de París. Coordinador

del Observatorio de la Reconstrucción de la Universidad de Chile (@ObservaReconstr)

[2] José Luis Ugarte, profesor de

Derecho Laboral de la Universidad Diego Portales, citado por Herreros, Francisco.

“Chile: las razones del terremoto social o el país

que hemosconstruido” In El Siglo, 6-3-2010.

http://aquevedo.wordpress.com/2010/03/07/chile-las-razones-del-terremoto-social-o-el-pas-que-hemos-construido/,

Consulté le 25/09/12

[3]

Vergara, Carlos. “El terremoto dejó al

desnudo la deuda social de Chile”. La Nación. Argentina. 07.03.2012.

http://www.lanacion.com.ar/1240773-el-terremoto-dejo-al-desnudo-la-deuda-social-de-chile,

Consulté le 25/09/12

[4] Fuentes, Manuel. “El

terremoto deja al descubierto la profunda brecha social de Chile”. El

Mundo. España. 08.03.2010.

http://www.elmundo.es/america/2010/03/09/noticias/1268094854.html, Consulté le 25/09/12

[5]

“Chile, la catástrofe social”.

Revista Proceso. México. 08.03.2010. http://www.proceso.com.mx/?p=108367,

Fecha de acceso: 25/09/12

[6] Sohr, Raúl.

Historia de dos terremotos. Diario La

Nación. 05.03.2010.

http://www.lanacion.cl/historia-de-dos-terremotos/noticias/2010-03-04/182427.html,

Fecha de acceso: 25/09/12.

[7] “l’impact de ces mobilisations sur les institutions est encore limité:

les mouvemens sociaux locaux au Chili, malgré leur diversité et leur pugnacité,

n’ont pas réussi a créer un impact signicatif sur le système politique nis sur

les politiques publiques nationales ou locales, car elles n’ont pas encore

réussi à mettre en place de nouvelles logiques institutionalles et ne semblant

pas non plus répondre à une réelle transformation de la structure d’opportunité

politique”. En: Barozet, Emmanuelle. De la démobilisation au réinvestissement

” local “. Mouvements sociaux locaux et territoires au Chili.

Cahiers des Amériques latines n°66, 2011/1. Mouvements sociaux et espaces

locaux. Dossier Mouvements sociaux et espaces locaux en Amérique Latine. IHEAL.

2010. Disponible en: http://www.iheal.univ-paris3.fr/spip.php?article3102

[9] Chile. Organizaciones sociales

se unifican: “La protesta popular como una alternativa legitima de lucha”. http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/24750-chile-organizaciones-sociales-se-unifican-%E2%80%9Cla-protesta-popular-como-una-alternativa-legitima-de-lucha%E2%80%9D.html?tmpl=component&print=1

[10] Correa, Paula. “Propuesta para

crear un “ministerio de la Ciudad” sorprende a urbanistas”

http://radio.uchile.cl/noticias/173786/

[11] “Le droit à un

logement convenable” Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le droit à un logement

convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant. A/67/286 , rapport du 10 août 2012. Disponible en: http://direitoamoradia.org/wp-content/uploads/2012/09/A-67-286-FR.pdf

[12] Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le droit à un logement

convenable: http://direitoamoradia.org/?p=16787&lang=es

[13] P. Gervais-Lambony, F. Dufaux “Justice… spatiale!”, Annales

de Géographie, n° 665-666, 2009, p. 12